Zukunftslabor Gesellschaft & Arbeit: Digitaler Fortschritt in Niedersachsen

Beim Abschlusssymposium des Zukunftslabors Gesellschaft & Arbeit trafen sich Expert*innen aus Wissenschaft und Praxis, um über den digitalen Fortschritt in Niedersachsen zu sprechen. Themen wie die Digitalisierung in der Verwaltung, die Mensch-KI-Kollaboration und die digitale Wirtschaft wurden intensiv diskutiert.

Am 28.01.2025 fand das Abschlusssymposium des Zukunftslabors Gesellschaft & Arbeit im Königlichen Pferdestall der Leibniz Universität Hannover statt. Unter dem Titel „Digitaler Fortschritt in Niedersachsen: Chancen, Herausforderungen, Visionen“ diskutierten Wissenschaftler*innen des Zukunftslabors mit Vertreter*innen aus der Praxis über die Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung, über die Zusammenarbeit von Mensch und Künstlicher Intelligenz (KI) sowie über die Digitalisierung der niedersächsischen Wirtschaft. Moderiert wurde die Veranstaltung von Andreas Kuhnt (Radiomoderator beim NDR).

„Wir haben das Zukunftslabor Gesellschaft & Arbeit bewusst sehr interdisziplinär angelegt, um unterschiedliche Sichtweisen auf die Digitalisierung in unsere Forschung einfließen zu lassen und die Veränderungen auf gesellschaftliche Entwicklungen und Arbeitsprozesse ganzheitlich zu betrachten“, begrüßte Prof. Dr. Wolfgang Nejdl (Sprecher des Zukunftslabors Gesellschaft & Arbeit, Geschäftsführender Direktor des Forschungszentrums L3S) die Gäste.

Panel 1: Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung – Chancen, Herausforderungen und Gestaltungserfordernisse

In der ersten Panel-Diskussion sprachen Dr. Horst Baier (IT-Bevollmächtigter der Landesregierung Niedersachsen), Dr. Martin Kuhlmann (Direktor des Soziologischen Forschungsinstituts Göttingen) und Dr. Julia Masurkewitz-Möller (Leiterin der Stabsstelle Digitalisierung und Nachhaltigkeit, Stadt Oldenburg) über die Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung. Prof. Dr. Susanne Boll (Vorständin des OFFIS – Institut für Informatik) moderierte die Diskussion.

Die Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung käme nicht gut voran und das habe mehrere Gründe waren sich die Panellisten einig. Ergebnis des Zukunftslabors sei, betonte Dr. Kuhlmann, dass die Beschäftigten durchaus ein Interesse an verstärkter Digitalisierung hätten. Allerdings machten sie zu oft die Erfahrung, dass die Systeme noch nicht gut gestaltet seien, nicht selten sogar Zusatzaufwand erzeugten und nicht für alle Bürger*innen gut zugänglich seien. Das liege daran, dass die Beschäftigten aber auch Bürger*innen an der Gestaltung der Digitalisierung zu selten und zu wenig beteiligt würden. Umgekehrt zeige sich aber auch: Wenn Beschäftigte Digitalisierungsprozesse mitgestalten könnten, führe dies nicht nur zu besseren Lösungen, sondern es werde zugleich als Wertschätzung und Anerkennung erlebt. Allerdings seien gerade in der öffentlichen Verwaltung die Ressourcen knapp und bei den Themen Digitalisierung und Organisationswandel fehle es häufig an qualifiziertem Personal.

Frau Prof. Boll leitete zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes über, das Bund, Länder und Kommunen dazu verpflichtet, Verwaltungsleistungen für Bürger*innen und Unternehmen digital anzubieten. Herr Baier beschrieb, dass die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes nach wie vor mit Herausforderungen verbunden sei. Es fehle an Standardisierung, was eine komplexe Anpassung der Prozesse erfordere. Zudem seien kommunale Personalstrukturen oft zu schwach und viele Bürger*innen wissen wenig über digitale Angebote oder empfinden sie als umständlich.

Frau Masurkewitz-Möller berichtete, dass die Einbindung der Bürger*innen in Digitalisierungsprozesse der Stadt Oldenburg unterschiedlich ausgeprägt sei. Während es Beteiligung in einzelnen Projekten zu Themen wie Chatbots gebe, würden andere Prozesse ohne direkte Mitwirkung umgesetzt. Herr Kuhlmann betonte, dass die Vielfalt der Verwaltungsaufgaben eine differenzierte Herangehensweise erfordere. Beratungsintensive Prozesse sollten stärker durch Beschäftigte mitgestaltet werden, da sie ein tiefes Verständnis für Anforderungen hätten. Ein Wandel der Verwaltungskultur sei nötig, indem Veränderungen nicht nur von oben, sondern auch aus der Mitte der Belegschaft heraus erfolgten. Für eine erfolgreiche digitale Transformation müssten Kommunen ihr Personal einbeziehen, so Kuhlmann, da fehlende Mitgestaltung als mangelnde Wertschätzung empfunden werde. Herr Baier ergänzte, dass gesetzliche Anforderungen oft hinderlich seien und Digitalisierung bereits bei der Gesetzgebung mitgedacht werden müsse.

Keynote: GenAI- Fluch oder Segen für unsere Gesellschaft? – Herausforderungen, Chancen & unsere Verantwortung

Im Anschluss an die erste Panel-Diskussion folgte eine Keynote von Dr. Michael Nolting (Geschäftsführer der ultra mAInds GmbH) über die Herausforderungen und Chancen von Generative Artificial Intelligence (GenAI). Dies bezeichnet eine Klasse von KI, die neue Inhalte wie z. B. Texte, Bilder, Musik oder Videos erzeugen kann, statt nur bestehende Daten zu analysieren. Bekannte Beispiele sind ChatGPT und DALL-E. Herr Dr. Nolting beschrieb, dass Unternehmen in Deutschland und Europa zu langsam auf solche technologischen Veränderungen reagierten. In einer Welt, in der sich die Bedürfnisse von Kund*innen ständig weiterentwickelten, in der eine Krise auf die andere folge und technologische Entwicklungen exponentiell zunähmen, müssten deutsche und europäische Unternehmen mutiger und innovativer werden. KI-Modelle aus den USA und China hätten in der jüngsten Vergangenheit enorm an Leistung und Qualität zugenommen, daher sei es erforderlich, dass auch deutsche und europäische Unternehmen ihre Geschäftsmodelle konsequent weiterentwickelten, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können.

Panel 2: Mensch-KI-Kollaboration – Quo vadis?

In der zweiten Panel-Diskussion thematisierten Prof. Dr. Tim Beißbarth (Leiter der Abteilung Medizinische Bioinformatik, Universitätsmedizin Göttingen), Alexander Erlei (Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Wirtschaftspolitik und Mittelstandsforschung, Georg-August-Universität Göttingen), Anke Freund (Administration, Buchhaltung und Marketing der Tischlerei “Dein Freund“), Dr. Daniel Kudenko (Forschungsgruppenleiter am Forschungszentrum L3S) sowie Prof. Dr. Wolfgang Nejdl (Sprecher des Zukunftslabors Gesellschaft & Arbeit, Geschäftsführender Direktor des Forschungszentrums L3S) die Zusammenarbeit von Mensch und Künstlicher Intelligenz.

In der Diskussion wurden vielfältige Einsatzmöglichkeiten und Herausforderungen thematisiert. Frau Freund berichtete von einem Chatbot in ihrer Tischlerei, der Kund*innen bei der Möbelgestaltung unterstütze und den Beratungsprozess effizienter mache. Herr Prof. Nejdl betonte, dass KI kreative Prozesse erleichtern könne, während Herr Erlei hervorhob, dass Unternehmen zunächst in KI investieren müssen, bevor sie langfristig Produktivitätssteigerungen erzielten. Herr Prof. Beißbarth verwies auf den Einsatz von KI in der Medizin, etwa in der Bilddatenanalyse, wo sie die wachsende Datenmenge bewältigen und zur Entscheidungsunterstützung beitragen könne. Herr Dr. Kudenko hob die Bedeutung von KI-Kompetenzen hervor, da fehlerhafte oder schlecht integrierte KI schnell zu Frustration führen könne.

KI müsse als Entscheidungsunterstützung verstanden werden und von den Menschen, die sie einsetzten, kritisch hinterfragt werden. Dafür sei es essenziell, Hintergrundwissen über die Funktionsweise von KI zu besitzen, so Herr Prof. Nejdl. Herr Prof. Beißbarth forderte eine stärkere Fokussierung auf interpretierbare KI in der Medizin, um die Entscheidungsprozesse nachvollziehbar zu machen. Herr Dr. Kudenko warnte jedoch davor, sich allein auf Erklärbarkeit zu verlassen – kritisches Denken müsse stärker gefördert werden.

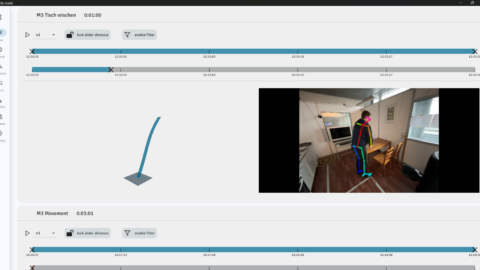

Keynote „Status Quo der Digitalisierung im Handwerk: Erfahrungen und Zukunftsperspektiven von Betrieben und Beratenden“

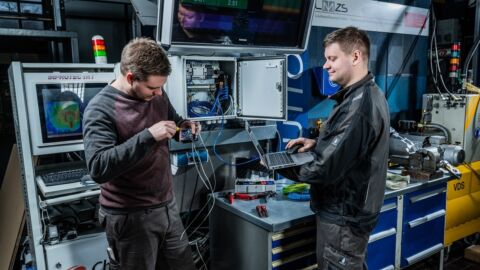

In einer weiteren Keynote ging es um die Digitalisierung des Handwerks. Maren Friesecke (Heinz-Piest-Institut für Handwerkstechnik an der Leibniz Universität Hannover) stellte die Ergebnisse des Forschungsprojektes „Handwerk Mit Zukunft“ vor. Darin wurde untersucht, wie innovative Technologien das Handwerk verändern und wie ein zukunftsfähiger Handwerksbetrieb gestaltet werden kann. Dafür wurden Handwerksbetriebe verschiedener Branchen sowie Digitalisierungsberater*innen befragt. Ein Ergebnis sei, dass Digitalisierung vor allem durch Kundschaft und Mitarbeitende vorangetrieben werde. Besonders relevant seien innovative Technologien, digitale Geschäftsprozesse sowie die digitale Kommunikation mit Mitarbeitenden und Kund*innen. Des Weiteren ging aus den Befragungen hervor, dass die Digitalisierung Chancen biete wie eine effizientere Betriebsführung, Fachkräftesicherung und stärkere Kundenbindung, aber auch Herausforderungen mit sich bringe, darunter Skepsis, fehlendes Wissen und begrenzte Ressourcen. Um die Digitalisierung im Handwerk weiter voranzutreiben, empfiehlt die Studie Informations- und Austauschveranstaltungen, gezielte Fördermaßnahmen für verschiedene Branchen sowie eine stärkere Nutzung sozialer Medien.

Panel 3: Digitalisierung der niedersächsischen Wirtschaft – woran hakt es in der Politik?

An der dritten Panel-Diskussion beteiligten sich Prof. Dr. Kilian Bizer (Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik und Mittelstandsforschung, Universität Göttingen), Dr. Alexander Georgiadis (Referatsleiter Digitalisierung, Digitale Gesellschaft, Fachkräfte des Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung), Christian Grascha (Leiter der Geschäftsstelle Göttingen der Industrie- und Handelskammer Hannover), Prof. Dr. Christian Heinze (Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Europarecht und Rechtsvergleichung der Universität Heidelberg), Walter Pirk (Heinz-Piest-Institut für Handwerkstechnik) sowie Prof. Dr. Rolf Sternberg (Professor am Institut für Wirtschafts- und Kulturgeographie, Leibniz Universität Hannover).

Herr Prof. Sternberg stellte die Ergebnisse seiner Forschung im Zukunftslabor vor: Interviews mit 100 kleinen und mittleren Unternehmen aus zwei Städten und vier ländlichen Regionen Niedersachsen hätten ergeben, dass sich die Auswirkungen der Digitalisierung in Stadt und Land unterschiedlich gestalteten. Während Städte von einer besseren digitalen Infrastruktur und Hochschulstandorten profitierten, seien digitale Kompetenzen in ländlichen Regionen oft weniger verbreitet. Dies könne bestehende regionale Unterschiede weiter verstärken, was politischen Handlungsbedarf mit sich bringe.

Weitere Untersuchungen in Bezug auf die Gründung digitaler Unternehmen und die Binnenmigration in Deutschland hätten gezeigt, dass die Corona-Pandemie als Katalysator der Digitalisierung fungiert habe. Herr Prof. Sternberg beschrieb, dass infolge der Pandemie vermehrt digitale Unternehmen gegründet worden seien, insbesondere im ländlichen Raum im Pendelbereich zu Großstädten. Homeoffice führe dazu, dass hochqualifizierte Personen ländliche Regionen neu bewerteten. Um diesen Trend zu nutzen, sollten Infrastruktur, Nahverkehr und Bildung in diesen Regionen weiter gestärkt werden.

Herr Dr. Georgiadis stimmte zu, dass die digitale Infrastruktur für den ländlichen Raum eine große Bedeutung habe. Gleichzeitig argumentierte er, dass erste Digitalisierungsschritte nicht zwingend Glasfaser erforderten, sondern bereits mit einer digitalen Datenerfassung möglich seien. In diesem Zusammenhang verwies Herr Pirk auf die zahlreichen Beratungsangebote zur Digitalisierung in Niedersachsen, die von Unternehmen jedoch aktiver genutzt werden müssten.

Herr Grascha lenkte den Fokus auf den Fachkräftemangel, insbesondere in der IT-Branche, und stellte fest, dass Städte hier im Vorteil seien. Um den ländlichen Raum attraktiver für Fachkräfte zu machen, seien gezielte Maßnahmen notwendig. Gleichzeitig sei die Digitalisierung für Unternehmen entscheidend, um den Erwartungen der Kunden gerecht zu werden und langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Zeitmangel und die hohe Komplexität der Umstellung stellten dabei zentrale Herausforderungen dar.

Auch Herr Prof Bizer unterstrich die Rolle der Digitalisierung für das Unternehmenswachstum, wies jedoch darauf hin, dass nicht jeder Betrieb zwingend digitalisieren müsse – vor allem kleine Handwerksbetriebe ohne Expansionspläne. Problematisch werde es jedoch bei der Unternehmensnachfolge: Fehlende Digitalisierung könne dazu führen, dass Betriebe keine Nachfolge finden und schließlich verkauft oder geschlossen würden. Schließlich thematisierte Herr Prof Heinze die rechtlichen Unsicherheiten, die durch ein komplexes Geflecht aus deutschen und europäischen Vorschriften entstanden seien. Er forderte klare rechtliche Leitlinien, etwa durch verbindliche behördliche Aussagen, die Unternehmen Orientierung bei der Nutzung von KI geben könnten.

Abschluss und Ausklang

Herr Prof. Nejdl blickte zum Abschluss der Veranstaltung positiv auf die fünf Forschungsjahre des Zukunftslabors Gesellschaft & Arbeit zurück. Die bisherigen Ergebnisse und Ansätze würden in weiteren Forschungsprojekte einbezogen und fortgeführt werden.

Ansprechpartnerin für redaktionelle Rückfragen:

Kira Konrad B. A.

Marketing & Kommunikation

Zentrum für digitale Innovationen Niedersachsen (ZDIN)

Am OFFIS – Institut für Informatik, Escherweg 2, 26121 Oldenburg – Germany

Tel: 0441 9722-435

E-Mail: kira.konrad@zdin.de

www.zdin.de