Voller Energie: Digitalisierung in Stromnetzen

Digitale Innovationen schaffen die Voraussetzungen für eine effiziente Einspeisung, Verteilung und Nutzung erneuerbarer Energien durch dezentrale, vernetzte Erzeuger. Flexible, digitale Konzepte sind erforderlich, um auf die Prognoseunsicherheiten dezentraler Energieeinspeisung reagieren zu können. Dabei steigt die Komplexität des Energiesystems, das hohe Anforderungen an Steuerung und Sicherheit vernetzter Technologien stellt.

Energien sind der Motor für Wirtschaft und Alltag, die Quelle unseres täglichen Lebens. Sie versorgen private Haushalte, öffentliche Einrichtungen und Unternehmen mit Elektrizität und Wärme. Um die Energieversorgung der Zukunft sicherzustellen, ist es dringend notwendig, die herkömmliche fossile Energieerzeugung durch erneuerbare Energien abzulösen. Denn zum einen sind fossile Energieträger wie Kohle oder Erdgas endlich, sodass sie die Energieversorgung einer wachsenden Weltbevölkerung nicht dauerhaft sicherstellen können. Zum anderen erzeugt ihre Verarbeitung umweltschädliche Emissionen, die den Klimawandel vorantreiben. Außerdem entstehen durch den Betrieb von Atomkraftwerken radioaktive Abfälle, die die Umwelt langanhaltend schädigen. Mit dem Klimaschutzprogramm 2030 hat sich die Bundesregierung das Ziel gesetzt, 65 Prozent des Stromverbrauchs bis 2030 durch erneuerbare Energien zu decken. In diesem Zuge werden Konzepte wie Smart Homes, Smart Grids und Smart Quarters immer relevanter. Smart Homes sind automatisierte Wohneinheiten, die selbst Energie produzieren (z. B. über Photovoltaikanlagen), speichern und dem eigenen Haushalt zur Verfügung stellen oder ihren Verbrauch flexibel an Verfügbarkeiten anpassen.

Die Energiewende ist mehr als nur die Errichtung von Windkraftanlagen und die Abschaltung von Atomkraftwerken. Ihr Erfolg entscheidet darüber, wie sich die Gesellschaft entwickelt, natürliche Ressourcen bewahrt werden und so Wohlstand nachhaltig gesichert wird. Eine umfassende Digitalisierung kann signifikant dazu beitragen, den Energieverbrauch ganzheitlich zu optimieren und somit zu einem Standortvorteil für Niedersachsen werden.

Leiter des Teilprojekts „Erforschung von IKT-Abhängigkeiten in Quartiersversorgungssystemen“

Über Smart Grids, sog. intelligente Stromnetze, können die Smart Homes ihre Energie ins Netz einspeisen und sie somit anderen Akteuren anbieten, sie aber auch von diesen beziehen. Smart Grids vernetzen und steuern die Energieerzeugung, -speicherung und -nutzung und sind das Rückgrat sog. Smart Quarters. Dabei handelt es sich um den Zusammenschluss von Smart Homes innerhalb eines Stadtteils. Die Energieerzeugung erfolgt demnach dezentral über kleinere Erzeugungseinheiten und nicht mehr zentral über große Atom oder Kohlekraftwerke. So wird das Energieversorgungssystem immer komplexer, da viele unterschiedliche Akteure Zugang zum Energienetz erhalten. Außerdem muss das neue Nutzerverhalten (etwa durch das Laden von Elektrofahrzeugen) mit Wetterphänomenen, die massiv auf regenerative Energien einwirken, in Einklang gebracht werden. Die Herausforderung besteht hier vor allem in den Last- und Einspeiseprognosen. Der Betrieb von Atom und Kohlekraftwerken kann auf den Energiebedarf der Verbraucher*innen angepasst werden. Je nachdem, wie viel Strom oder Wärme benötigt wird, werden entsprechende Mengen ins Energienetz eingespeist (sog. Lastfolgebetrieb). Erneuerbare Energien lassen sich nur bedingt auf diese Weise steuern. Hier müssen Wetterphänomene ein kalkuliert und entsprechende Speichermöglichkeiten (z. B. für sehr windige oder sonnige Phasen) konzipiert werden.

Diese umfangreiche Prozesskette – von der dezentralen Energieerzeugung und -einspeisung bis zur Bereitstellung – gilt es neu zu gestalten und zwar unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit, Technologieakzeptanz, Nutzungsbereitschaft sowie Datenschutz. Dabei ist zentral, die Versorgungssicherheit zu garantieren, um das private und wirtschaftliche Leben aufrechtzuerhalten. Die Energiewende ist also mehr als nur die Errichtung von Windkraftanlagen und die Abschaltung von Atomkraftwerken. Ihr Erfolg entscheidet darüber, wie sich die Gesellschaft entwickelt, natürliche Ressourcen bewahrt werden und so Wohlstand nachhaltig gesichert wird. Eine umfassende Digitalisierung kann signifikant dazu beitragen, den Energieverbrauch ganzheitlich zu optimieren und somit zu einem Standortvorteil für Niedersachsen werden. Der Wandel zu einem nachhaltigen Energiesystem wird erst durch den Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) möglich, die die zahlreichen verschiedenen Energieerzeuger und Energieverbraucher vernetzen, die Stromerzeugung auf Basis aktueller Wetterphänomene vorhersagen und die Versorgung überwachen.

Aus diesem Grund untersucht das Zukunftslabor Energie des ZDIN den Einsatz von und die Anforderungen an Informations- und Kommunikationstechnologien im Energiesektor. Das schließt Prozesse der Informationsverarbeitung ein, denn relevante Daten für den Betrieb und die Nutzung des Energiesystems müssen erfasst, gespeichert, aufbereitet und zur Verfügung gestellt werden. Außerdem besteht eine Aufgabe darin, die verschiedenen Akteure in der Energieerzeugung, -speicherung, -weiterleitung und -nutzung zu organisieren und in diesem Zusammenhang den Menschen als verantwortliches Element des Energiesystems einzubeziehen. Wenn dezentrale Energie bedarfsgerecht und kleinteiliger gehandelt werden soll, sind neue energiewirtschaftliche Geschäftsmodelle erforderlich, die von der Digitalisierung profitieren bzw. hierdurch überhaupt erst ermöglicht werden.

In Kooperation mit Partnern aus der Wirtschaft arbeiten die Wissenschaftler*innen an Modellen und Simulationen für ein digitalisiertes Energiesystem. Außerdem analysieren sie unterschiedliche Szenarien der Energieversorgung. Dabei strukturieren sie die Tätigkeiten des Zukunftslabors in zwei Teilprojekte.

THEMENSCHWERPUNKTE

- Erforschung von IKT-Abhängigkeiten in Quartiersversorgungssystemen

- Entwicklung einer Plattform für die Erforschung digitalisierter

Energiesysteme

ERFORSCHUNG VON IKT-ABHÄNGIGKEITEN IN QUARTIERSVERSORGUNGSSYSTEMEN

Das erste Teilprojekt „Erforschung von IKT Abhängigkeiten in Quartiersversorgungssystemen” untersucht kritische Wechselwirkungen und Konflikte, Herausforderungen und Risiken zwischen IKT- und Versorgungsinfrastruktur in digitalisierten Energiesystemen. Hierbei geht es um das Zusammenspiel digitaler Technologien mit unterschiedlichen Akteuren des Energiesystems innerhalb eines Quartiers (private, gewerbliche oder öffentliche Gebäude eines Stadtteils, die sich zur klimafreundlichen, innovativen und effizienten Energieversorgung zusammenschließen und vernetzen). Die Technologien erfassen, verarbeiten und archivieren Daten, die von dezentralen Erzeugern, Netzbetreibern und Verbraucher*innen bzw. Verbrauchern generiert werden. Elektronische Mess-, Steuer- und Regelungssysteme werden erforderlich, um regenerative Energien in das Versorgungsnetz einzuspeisen und zu verteilen. Dabei werden intelligente Messsysteme eingesetzt, die unter anderem Energieflüsse je nach Auslastung der Akteure exakt erfassen und abrechnen. Für den Einsatz dieser Systeme ist es entscheidend, technische Rahmenbedingungen und Mindeststandards festzulegen, um die Qualität der Energieversorgung zu gewährleisten.

Intelligente Stromnetze – sogenannte Smart Grids – vernetzen und steuern die Stromerzeugung erneuerbarer Energien. Außerdem regeln sie die Speicherung und Verteilung dieser Energie. Hierfür müssen unterschiedliche technische Systeme in Einklang gebracht werden. Um diesen Gesamtprozess zu entwickeln und zu implementieren, ist der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien unverzichtbar.

Leiter des Teilprojekts „Erforschung von IKT-Abhängigkeiten in Quartiersversorgungssystemen“

Außerdem gilt es herauszufinden, welchen Einfluss die Systeme auf die Effizienz und Stabilität dezentraler Quartiersversorgungskonzepte haben. In diesem Zusammenhang untersuchen die Forschenden insbesondere Szenarien, in denen die IKT-Systeme vorübergehend eingeschränkt verfügbar sind – entweder aufgrund hoher Auslastung, technischer Ausfälle oder systematischer Angriffe. Unter anderem wird das Konzept der Cyber-Resilienz relevant. Damit ist die Fähigkeit eines Systems gemeint, auf Ausfälle des IKT Systems reagieren und die Auswirkungen ausgleichen zu können. Hier müssen Mechanismen entwickelt werden, die auf Störungen im laufenden Betrieb reagieren und die Energieversorgung aufrechterhalten. Neben diesem Sicherheitsaspekt beschäftigen sich die Forschenden auch mit der Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung in Bezug auf personenbezogene Daten. Ein weiteres Thema der Forschung ist die Wirtschaftlichkeit eines digitalisierten Energiesystems. Denn die Versorgung mit Strom und Wärme muss nicht nur zuverlässig und klimaverträglich, sondern auch effizient und bezahlbar sein. Außerdem spielt die Akzeptanz und die Nutzungsbereitschaft der Gesellschaft eine wichtige Rolle. Nur wenn diese Faktoren gegeben sind, kann die Digitalisierung im Energiesystem erfolgreich sein.

Die Wissenschaftler*innen führen ihre Untersuchungen in spezialisierten Reallaboren und Experimentierumgebungen unter realitätsnahen Bedingungen durch, um den Transfer der Erkenntnisse und der entwickelten Modelle in die Praxis vorzubereiten und zu ermöglichen. Das konkrete Anwendungsszenario bezieht sich auf die digitale Energieversorgung in Quartieren.

Mit steigendem Anteil regenerativer Energien an der Stromerzeugung werden Vorhersagen immer wichtiger. Last und Einspeiseprognosen sind hierbei von großer Bedeutung, um die schwankende Last und Erzeugung möglichst gut in Einklang zu bringen. Das gilt insbesondere dann, wenn der Strom dort verbraucht werden soll, wo er erzeugt wurde. Das Thema Digitalisierung spielt hierfür eine wichtige Rolle.

Teilprojekt „Erforschung von IKT-Abhängigkeiten in Quartiersversorgungssystemen

ENTWICKLUNG EINER PLATTFORM FÜR DIE ERFORSCHUNG DIGITALISIERTER ENERGIESYSTEME

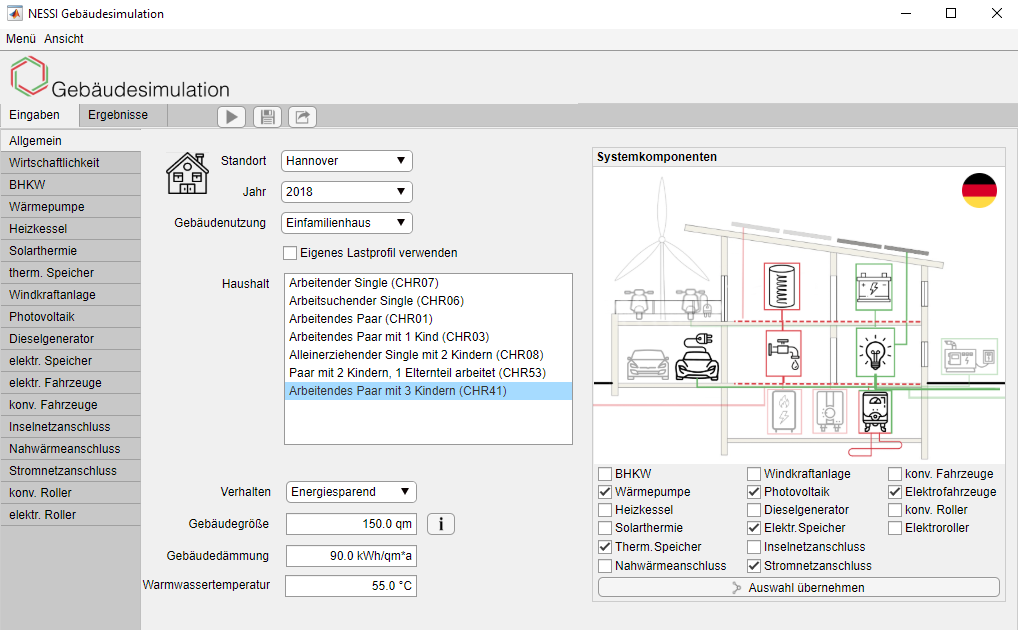

Beim Teilprojekt „Entwicklung einer Plattform für die Erforschung digitalisierter Energiesysteme” geht es darum, die Energiesystemforschung und -entwicklung selbst zu digitalisieren. Dafür wird eine Plattform aufgebaut, die insbesondere Wissenschaftler*innen und Praxispartner vernetzen sowie Erkenntnisse und Modelle der Energiesystemforschung in die Praxis übertragen soll.

In der Plattform werden unterschiedliche Forschungsmodelle zusammengeführt, zum Beispiel aus den Bereichen Smart Homes, Laststeuerung in der Industrie, aber auch zu Wetterverhältnissen oder dem Lademanagement für Elektrofahrzeuge. Die Herausforderung besteht darin, diese heterogenen Modelle technisch zu koppeln und einen Datenfluss zu ermöglichen. Außerdem soll die Plattform so gestaltet werden, dass auch Unternehmenspartner davon profitieren.

Leiterin des Teilprojekts „Entwicklung einer Plattform für die Erforschung digitalisierter Energiesysteme“

Es wird ein Konzept entwickelt, um Forschungs- und Entwicklungsinteressen im Energiesektor zu bündeln, Forschungstätigkeiten transparent zu machen, die Ergebnisse des Zukunftslabors Energie nachhaltig zu sichern und in den Dialog mit der Gesellschaft zu treten. Die Plattform beinhaltet fünf Elemente. Zu den Elementen gehört erstens, Kompetenzen der Beteiligten zu identifizieren und darzustellen. Die Plattform bildet ein Netzwerk aus spezifischen fachlichen Kompetenzen, technischen Testlaboren und geeigneten Einrichtungen, die die Energiesystemforschung vorantreiben. Zweitens stellt die Plattform ein digitales Archiv von nutzbaren Simulations- und Datenmodellen dar. Drittes Element der Plattform sind die Best Practices. Erfolgreiche Methoden und Modelle sowie Standards für kooperative Versuchspläne, Szenarien etc. werden über die Plattform zur Verfügung gestellt, um Anstöße für weitere Projekte zu liefern und in diesen wiederverwendet zu werden. Das vierte Element bildet eine Simulationsplattform, mit der Prozesse eines digitalisierten Energiesystems abgebildet, veranschaulicht und analysiert werden können. Fünftens schafft die Plattform Transparenz zur Veröffentlichung und Aufbereitung sowie zur Präsentation der Ergebnisse aus Forschung und Entwicklung.

Durch diese Struktur unterstützt die Plattform beide Ziele des Zukunftslabors: sowohl die Erforschung und Entwicklung digitalisierter Energiesysteme als auch die Digitalisierung der Energieforschung. Denn sie ermöglicht sowohl einen Austausch unter Forschenden derselben Disziplin (intradisziplinäre Vernetzung) als auch eine Zusammenarbeit von Forschenden unterschiedlicher Fachrichtungen anhand konkreter Fragestellungen (interdisziplinäre Kooperation). Außerdem werden wissenschaftliche Erkenntnisse für den gesellschaftlichen Diskurs aufbereitet und ein Transfer in die Wirtschaft ermöglicht (transdisziplinärer Austausch).

Die Forschungstätigkeiten des Zukunftslabors Energie tragen dazu bei, konkrete Maßnahmen und Modelle für die Umsetzung der Energiewende zu entwickeln und damit den Sprung zu einer klimaverträglichen Energieversorgung zu schaffen. Im Fokus steht dabei zunächst das moderne Quartierskonzept als Ort, an dem soziales Miteinander und die Frage nach IKT Abhängigkeiten und Versorgungssicherheit aufeinandertreffen. Langfristig soll darüber hinaus die Erforschung digitaler Energiesysteme mit einer Plattform zum wissenschaftlichen Austausch auf stabilere Beine gestellt werden.

Die dauerhafte Vernetzung der verschiedenen Akteure in der Energieforschung ist eine fundamentale Voraussetzung für ein nachhaltiges Gelingen einer digitalen Transformation der Energieforschung. Nur wenn die Sichtbarkeit und Kommunikation der Akteure untereinander und nach außen gegeben ist, können die Ergebnisse und Erkenntnisse sowie Handlungsempfehlungen und Strategien der Energieforschung in der Gesellschaft ankommen.

Teilprojekt "Entwicklung einer Plattform für die Erforschung digitalisierter Energiesysteme"