KG4MBSE: Knowledge Graphs for Model-based Systems Engineering

Das Projekt KG4MBSE hilft Unternehmen dabei, Wissen aus modellbasierten Entwicklungsprozessen komplexer Produkte wiederzuverwenden.

Technische Produkte werden immer komplexer und anspruchsvoller. Verschiedene Fachdisziplinen wie das Ingenieurswesen, die Software-Entwicklung oder das Design müssen Hand in Hand arbeiten, um ein aufeinander abgestimmtes Produkt zu entwerfen. Eine Möglichkeit, diese umfangreichen Entwicklungsprozesse übersichtlicher und verständlicher zu machen, ist die modellbasierte Systementwicklung (Model-based Systems Engineering, MBSE).

Dabei werden Anforderungen, Funktionen, Bestandteile und Abläufe des Produktes definiert, in Beziehung zueinander gesetzt und mithilfe eines digitalen Modells visualisiert. So wird die Komplexität auf einen Blick erkennbar. Ein autonomes Fahrzeug muss z. B. die Anforderung erfüllen, Abstand zu anderen Fahrzeugen zu halten. Außerdem sieht die Funktion vor, Fahrzeugpositionen zu bestimmen oder Fahrwege zu planen. Verbaute Teile sind u. a. Sensoren und Kommunikationsmodule. Die Abläufe definieren z. B., wann das Auto startet, navigiert und bremst.

Diese Zusammenhänge werden innerhalb des digitalen Modells deutlich. Das Modell wird mit einer grafischen Sprache erzeugt (z. B. Systems Modeling Language, SysML). Die Sprache legt u. a. fest, welche Diagrammtypen eingesetzt werden oder welche Elemente miteinander verknüpft sind. Diese Art der Produktentwicklung wird zunehmend in der Industrie verwendet. Dadurch entstehen viele verschiedene Systemmodelle, in denen wertvolles Wissen enthalten ist. Dieses Wissen wird aber häufig für Folgeprojekte nicht genutzt, da die Systemmodelle separat voneinander entwickelt werden. An diesem Punkt setzt das Transferprojekt „Knowledge Graphs for Model-based Systems Engineering“ (KG4MBSE) an.

Projektziele und Vorgehensweise

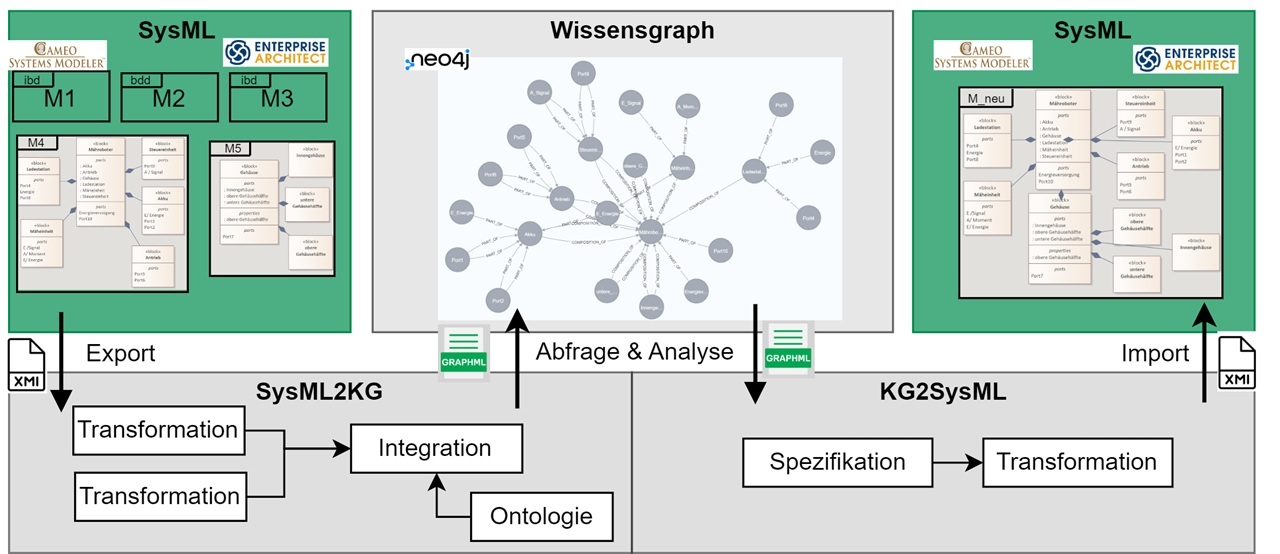

Ein zentrales Ziel des Projektes ist es, das Wissen in Form von Teilmodellen aus den Systemmodellen wiederzuverwenden (Model Reuse). Die Herausforderung besteht darin, dass die Wiederverwendung durch uneinheitliche Modellierungsweisen eingeschränkt ist. Daher werden die Forschenden auf Basis einer zu entwickelnden Ontologie verschiedene Modelle zusammenführen, um das Wissen in einer toolunabhängigen Wissensbasis verfügbar zu machen. Außerdem wollen die Forschenden das Model Reuse vereinfachen, indem Modellfragmente (automatisiert) bereitgestellt werden, die für die Entwicklung neuer Systemmodelle genutzt werden können.

„Wenn bestehende Modelle in neuen Entwicklungsprojekten genutzt oder angepasst werden sollen, stehen Unternehmen oft vor zwei zentralen Problemen: Zum einen fällt es schwer, die Vielzahl an Informationen und Daten aus früheren Projekten sinnvoll zu organisieren – gerade bei technisch anspruchsvollen Produkten. Zum anderen fehlt es an Werkzeugen, die eine strukturierte Wiederverwendung von Wissen unterstützen. Dadurch gehen Erfahrungen und Erkenntnisse aus früheren Arbeiten oft verloren. Um dem entgegenzuwirken, sind praxistaugliche Ansätze gefragt, mit denen Wissen systematisch gesichert und bereits zu Beginn neuer Entwicklungsprozesse nutzbar gemacht werden kann.“

Prof. Dr. Wolfgang Nejdl,

Leibniz Universität Hannover, Forschungszentrum L3S

Ein weiteres zentrales Ziel besteht darin, in bereits erstellten Systemmodellen die Auswirkungen von Änderungen zu beurteilen. Dies ist für spätere Tests wichtig, die z. B. aufgrund rechtlicher Vorschriften durchgeführt werden müssen.

Um diese Ziele zu erreichen, werden die Forschenden das Wissen aus verschiedenen Modellen in einem Wissensgraphen zusammenführen. Dabei handelt es sich um ein digitales Netzwerk, in dem einzelne Elemente und ihre Beziehungen zueinander repräsentiert werden. Bei einem autonomen Fahrzeug wären z. B. die Elemente „Sensor“ und „Edge-Computer“ als Graph-Knoten (große Punkte) repräsentiert, deren Beziehung zueinander wiederum durch eine Graph-Kante (Linie).. Dabei wird auch die Bedeutung dieser Beziehung definiert, z. B. dass der Edge-Computer die vom Sensor erfassten Daten verarbeitet. Durch die Zuweisung dieser Bedeutung spricht man auch von einem semantischen, digitalen Netzwerk.

Das Wissen aus den verschiedenen Modellen soll mithilfe von Ontology Matching und Entity Resolution zusammengeführt werden. Ontology Matching versucht, Konzepte mit gleicher Bedeutung zu erkennen und abzugleichen. Zum Beispiel könnte im Modell A eine Klasse von Akteuren als „Nutzer*in“ beschreiben, während dieselbe Klasse in Modell B als „Endanwender*in“ benannt wird. Mit Entity Resolution werden doppelte oder ähnliche Elemente aus verschiedenen Modellen zusammengeführt (z. B. „Fahrzeugsteuerung“ in Modell A und „Kontrollmodul“ in Modell B, die die gleiche Fahrzeugkomponente repräsentieren).

Gezielte Anfragen an den Wissensgraphen sowie Methoden der Künstlichen Intelligenz sollen dazu eingesetzt werden, das vorhandene Wissen zu selektieren und (Teil-)Modelle zu identifizieren, die für neue Entwicklungsprozesse wiederverwendet werden können. Dadurch wird die aufwendige Neuentwicklung der Modelle reduziert, wodurch zeitliche und personelle Ressourcen eingespart werden können. Durch die zielgerichtete Wiederverwendung und Integration der Modellfragmente kann der Modellierungsaufwand gesenkt und die Modellqualität gesteigert werden – ein praktischer Nutzen für die industrielle Anwendung des Model-based Systems Engineering.

„Wir werden eine prototypische Online-Plattform entwickeln, die SysML-Modelle in ein einheitliches Format umwandelt und im Wissensgraphen zusammenführt. Dafür werden wir die erforderlichen Maßnahmen wie Ontology Matching und Entity Resolution umsetzen. Gemeinsam mit unseren Praxispartnern werden wir die Wiederverwendung von SysML-Modellen mithilfe des Wissensgraphen testen und mit mindestens zwei Anwendungsfällen evaluieren. So leisten wir einen wertvollen Transfer zwischen Forschung und Praxis und tragen dazu bei, komplexe Entwicklungsprozesse zu vereinfachen.“

Prof. Dr.-Ing. David Inkermann

Technische Universität Clausthal, Institut für Maschinenwesen

Die Forschenden werden Workshops für weitere Unternehmen anbieten, in denen sie ihre Erkenntnisse weitergeben werden.

Erkenntnisse aus den Zukunftslaboren

Die Transferprojekte sind Teil des Zentrums für digitale Innovationen Niedersachsen (ZDIN) und knüpfen an die acht Zukunftslabore an. Neben dem Innovationstransfer zwischen Forschung und Praxis steht auch die Weiterentwicklung der Forschungsergebnisse aus den Zukunftslaboren im Fokus. Das Transferprojekt KG4MBSE wurde von Forschenden aus den Zukunftslaboren Gesellschaft & Arbeit sowie Mobilität ins Leben gerufen. Aus dem Zukunftslabor Gesellschaft & Arbeit fließen Erkenntnisse zu Graph-Algorithmen sowie zur Erstellung und Anwendung von Wissensgraphen ein. Das Zukunftslabor Mobilität verfügt über praktisches Anwendungswissen des Model-based Sytems Engineering und stellt exemplarische Daten und Anwendungsfälle für die Entwicklung und Evaluation bereit.

Projektpartner

Folgende Partner aus Forschung und Praxis sind am Transferprojekt KG4MBSE beteiligt:

- Leibniz Universität Hannover: Prof. Dr. Wolfgang Nejdl, Dr. Simon Gottschalk

- Technische Universität Clausthal: Prof. Dr.-Ing. David Inkermann

- Volkswagen AG

- IAV GmbH

Beteiligte ZDIN Einrichtungen:

Beteiligte Wissenschaftler*innen:

- Dr. Simon Gottschalk (Leibniz Universität Hannover)

- Prof. Dr.-Ing. David Inkermann (Technische Universität Clausthal)

- Prof. Dr. techn. Wolfgang Nejdl (Leibniz Universität Hannover)

Ansprechperson

Prof. Dr.-Ing. David Inkermann

Laufzeit

| Beginn: | 01.07.2025 |

| Ende: | 30.06.2026 |