Forschungsplattform wird an Interessen der Praxis ausgerichtet

Gemeinsam mit seinen Praxispartnern ermittelte das Zukunftslabor Energie Anforderungen an eine Forschungs- und Entwicklungsplattform, die zur Digitalisierung der Energieforschung beitragen soll. Darauf aufbauend werden die Wissenschaftler*innen des Zukunftslabors einen Anforderungskatalog erstellen, um die Plattform zu konzeptionieren. Durch die Einbindung der Praxispartner wird ein Transfer in die Wirtschaft gewährleistet.

11.06.2021

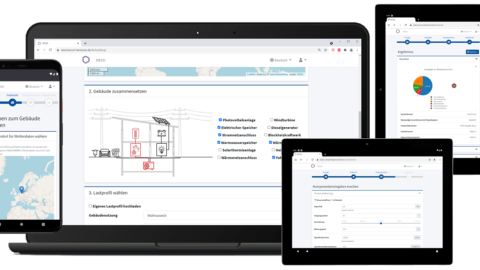

Das Zukunftslabor Energie entwickelt eine Forschungs- und Entwicklungsplattform (FuE-Plattform), die Akteure aus Wissenschaft und Praxis vernetzen sowie Erkenntnisse und Modelle zugänglich machen soll. Damit auch Partner aus der Wirtschaft einen Nutzen daraus ziehen können, lassen die Wissenschaftler*innen des Zukunftslabors die Anforderungen aus der Praxis in die konzeptionelle Gestaltung der Plattform einfließen. Um diese Anforderungen zu ermitteln, führten die Wissenschaftler*innen insgesamt 30 Interviews mit unterschiedlichen Stakeholdern durch. Dabei war es den Wissenschaftler*innen wichtig, die Vielseitigkeit der Stakeholder und ihre individuellen Bedürfnisse an solch eine Plattform abzubilden. Deswegen interviewten die Wissenschaftler*innen Komponentenhersteller für Quartierslösungen, Investoren und Betreiber von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), Energieversorger und -abnehmer, Akteure aus dem Elektro-Fachhandwerk, Netzbetreiber, Prognosedienstleister, Kommunen, Partner aus dem Forschungsdatenmanagement, uvm.

Die Gespräche führten die Wissenschaftler*innen anhand eines Interviewleitfadens, der die wichtigsten Fragen zu den einzelnen Komponenten der Plattform beinhaltete und als Orientierung für die Gespräche diente. Die Plattform soll aus folgenden fünf Elementen bestehen:

- Kompetenz: Die Plattform soll ein Kompetenznetzwerk der Energieforschung mit detaillierten Übersichten über die Beteiligten bilden, um Kontakte und Informationsquellen besser ausfindig zu machen.

- How to research: Beschreibungen gelungener Projekt- und Versuchsstrategien sollen als Inspiration dienen. Dadurch kann Knowhow geteilt und bereits vorhandene Lösungen genutzt werden.

- Repository: Ausgehend vom Zielszenario oder dem Forschungskontext soll die Plattform bei der Auswahl von Modellen, Daten und Komponenten unterstützen. Dies soll einen gegenseitigen Austausch von Daten und Software für Forschungsprojekte ermöglichen.

- Simulation: Im Sinne einer Co-Simulation soll die Plattform beim Zusammenführen und Koppeln verschiedener Modelle unterstützen.

- Transparenz: Die Plattform soll den geeigneten Ort bieten, um Ergebnisse in aufbereiteter Form verschiedenen Stakeholdern zugänglich zu machen.

Die Auswertung der Interviews führten Oliver Werth (Leibniz Universität Hannover, Institut für Wirtschaftsinformatik) sowie Stephan Ferenz (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Department für Informatik) durch. Auf einer internen Konferenz des Zukunftslabors präsentierten sie die ersten Ergebnisse.

Ergebnisse der Interviews

Die geplante Forschungs- und Entwicklungsplattform des Zukunftslabors traf auf großes Interesse bei den Interviewpartnern. Als allgemeine Erkenntnis lässt sich festhalten, dass die Befragten keinen lokalen Fokus auf Niedersachsen im zentralen Mittelpunkt sehen, sondern die Plattform auch darüber hinaus zugänglich gemacht werden sollte. Hinsichtlich der Kompetenzdarstellung wünschten sich die Beteiligten auch eine Übersicht die aufzeigt, in welchen Projekten die verschiedenen Institutionen bereits zusammengearbeitet haben. Die Partner hatten sehr genaue Vorstellungen davon, welche Informationen (u. a. die Darstellung der Fachkompetenzen und Interessen der einzelnen Teilnehmer*innen) die Plattform liefern sollte. Bezüglich der Best Practices regten die Befragten an, diese auch für Neueinsteiger*innen in die Wissenschaft zugänglich zu machen. Dadurch könnten sie wichtige Informationen erhalten, die beim Einstieg in die Wissenschaft hilfreich sind (z. B. das Wissen, wie Projektanträge geschrieben werden). Für das Repository wünschten sie sich, dass Daten zwar für alle verfügbar sein sollen, jedoch diese eher auf Nachfrage zur Verfügung gestellt werden. Der Aspekt der Simulation war für die Wirtschaft eher weniger interessant, da die Simulationen durch klare Herausforderungen limitiert – also sehr einzelfallspezifisch – sind. Einige Interviewpartner äußerten außerdem den Wunsch nach einer graphischen Benutzeroberfläche (GUI = graphical user interface). In Bezug auf die Transparenz stellen sich die Befragten eine zielgruppenspezifische Aufbereitung der Informationen vor.

Die Interviews zu führen und auszuwerten finde ich sehr spannend! Unsere Partner haben viele interessante Aspekte eingebracht, die wir im Rahmen der Plattform umsetzen möchten. Ich finde es vor allem interessant, dass viele Wirtschaftspartner ihre Daten für die Forschung zur Verfügung stellen würden – zum Beispiel den Stromverbrauch von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Solche Daten sind für uns als Wissenschaftler*innen unheimlich wertvoll.

Leibniz Universität Hannover, Institut für Wirtschaftsinformatik

Aus diesen Ergebnissen werden die Wissenschaftler*innen des Zukunftslabors Energie einen Anforderungskatalog erstellen, den sie für die Konzeptionierung der FuE-Plattform hinzuziehen werden. Auf diese Weise soll eine Plattform entstehen, die nicht nur für die Wissenschaft Vorteile bringt, sondern auch für die Praxis Mehrwerte bietet.

Weiterführende Informationen zur Plattform befinden sich in diesem Artikel.

Ansprechpartnerin für redaktionelle Rückfragen:

Kira Konrad B. A.

Marketing & Kommunikation

Zentrum für digitale Innovationen Niedersachsen (ZDIN)

Am OFFIS – Institut für Informatik, Escherweg 2, 26121 Oldenburg – Germany

Tel: 0441 9722-435

E-Mail: kira.konrad@zdin.de