Transferprojekt KI-P³: Produktvarianten effizient planen

Das Transferprojekt KI-P³ entwickelt ein datenbasiertes Verfahren, mit dem Unternehmen auf individuelle Produktanfragen reagieren und ihre Prozessplanung effizienter gestalten können. Maschinelles Lernen hilft, Komponenten wiederzuverwenden und die Nachfrage zu prognostizieren.

Individuelle Kundenwünsche stellen das produzierende Gewerbe vor große Herausforderungen. Herkömmliche Serienproduktionen mit großen Stückzahlen, die eine langfristige und stabile Produktionsplanung begünstigen, werden den veränderten Bedürfnissen nach personalisierten Produkten nicht mehr gerecht. Doch der Markt entwickelt sich immer weiter in diese Richtung: Kund*innen entscheiden mit ihrer Kaufkraft über die Ausgestaltung und Vielfalt der Produkte, sodass Unternehmen ihre Vorgehensweise anpassen müssen, damit sie im Wettbewerb bestehen können. Sie benötigen innovative Ansätze, um flexibel auf die Anforderungen der Kund*innen einzugehen und gleichzeitig ihre Produktgestaltung und Produktionsabläufe effizient und wirtschaftlich zu planen.

Unternehmen müssen ihre internen Prozesse umstrukturieren, sodass sie auf die veränderten Anforderungen reagieren zu können. Oftmals basieren die Produkt- und Prozessplanungen auf Erfahrungswissen vergangener Aufträge. Das bedeutet, dass schwankende Anforderungen des Marktes nicht ausreichend berücksichtigt werden können. Zudem arbeiten die Fachabteilungen – z. B. die Produktentwicklung und die Produktionsplanung – häufig nicht eng genug zusammen. Sie nutzen unterschiedliche Systeme, stimme ihre Prozesse nicht aufeinander ab und speichern ihre Daten in getrennten Datenbanken. Dadurch geht Wissen verloren, wodurch unnötige Arbeitsschritte verursacht werden, die wiederum ineffizient sind und Kosten verursachen. Diese Umstände werden noch verstärkt, wenn Mitarbeitende mit viel Erfahrung das Unternehmen verlassen und Prozesswissen verloren geht.

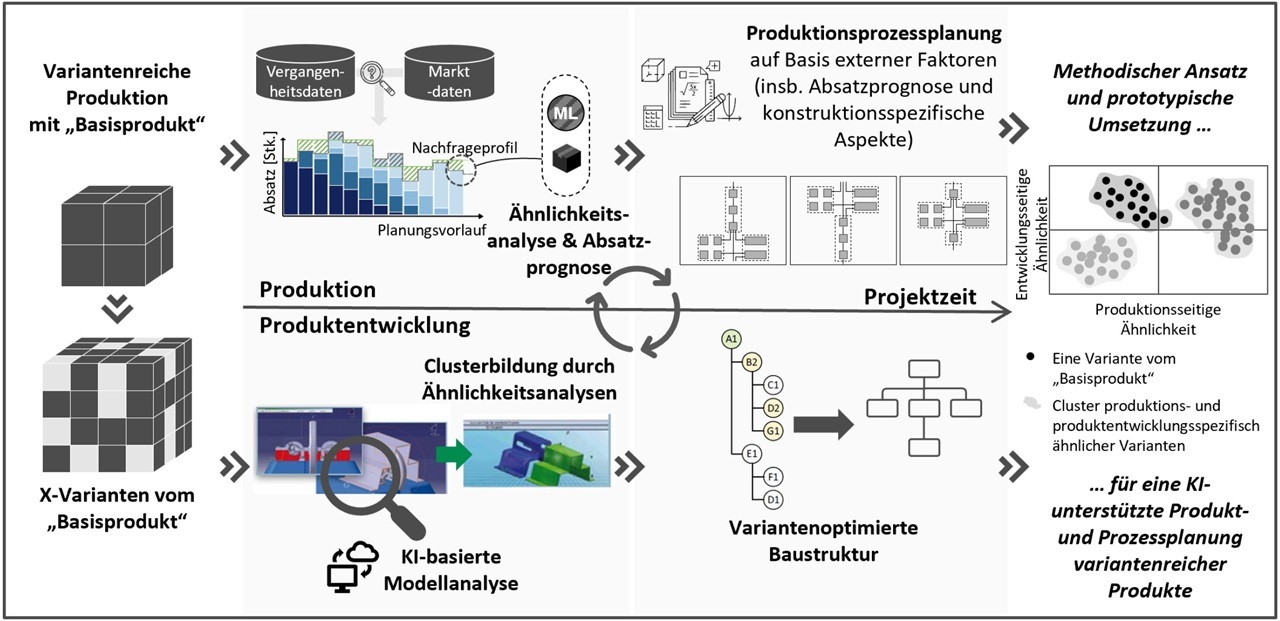

Daher entwickeln die Forschenden des Transferprojektes „KI-unterstützte Produkt- und Prozessplanung variantenreicher Produkte“ (KI-P³) ein Verfahren, mit dem Unternehmen ihre Produkt- und Prozessplanung flexibel auf die sich verändernden Marktbedingungen anpassen können.

Der geplante Ansatz soll eine Entschärfung des Spannungsfelds zwischen den hohen Entwicklungs- und Prozesskosten, die durch eine große Variantenvielfalt entstehen, und den niedrigen Absatzzahlen, die mit einer geringen Variantenanzahl verbunden sind, ermöglichen. Das übergeordnete Ziel besteht in der Befähigung von Unternehmen zur effizienten Abstimmung interner Planungsprozesse auf die Anforderungen des Marktes, insbesondere im Hinblick auf die Planung variantenreicher Produkte.

Technische Universität Clausthal, Institut für Maschinenwesen

Projektziel und Vorgehensweise

Ziel des Transferprojektes ist es, mithilfe digitaler Technologien die Entwicklung von Produktvarianten und die Planung und Steuerung von Prozessketten eng miteinander zu verzahnen. Daten aus vergangenen Aufträgen sollen genutzt werden, um Komponenten und Fertigungsschritten für neue Produktvarianten wiederzuverwenden. Außerdem sollen Produktionsanlagen so umgestellt, erweitert oder neu kombiniert werden, dass die Infrastruktur nicht komplett neu aufgebaut werden muss und trotzdem für neue Produktionslinien eingesetzt werden kann. Hier wird auch von rekonfigurierbaren Prozessketten gesprochen. Dadurch soll es Unternehmen möglich werden, Produkte und Prozesse unter Berücksichtigung von Marktunsicherheiten und schwankenden Nachfragen effizienter zu planen.

Die Forschenden werden Maschinelles Lernen einsetzen (ML), um Produkt- und Produktionsdaten nach Ähnlichkeiten zu gruppieren – sowohl auf der Entwicklungsseite (z. B. bei Konstruktionsmodellen) als auch auf der Produktionsseite (z. B. bei der Auslastung der Produktionsanlagen). Auf Grundalge der Daten soll ein Basisprodukt und darauf aufbauende Produktvarianten entstehen – wie eine Art Baukastensystem, das flexibel in verschiedenen Ausführungen zusammengesetzt werden kann.

Maschinelles Lernen soll auch dafür verwendet werden, den Absatz der Produkte vorherzusagen. Wenn die Unternehmen besser einschätzen können, welche Varianten wie stark nachgefragt werden, können sie ihre Produktion entsprechend besser planen.

Die Zusammenführung von Produkt- und Prozessperspektiven ermöglicht es Unternehmen, eine hohe Produktvarianz zu realisieren, während gleichzeitig die internen Kosten und der Aufwand in Entwicklung und Produktion minimiert werden. Dies eröffnet nicht nur die Möglichkeit einer stärkeren Marktpositionierung, sondern auch einer nachhaltigen Wettbewerbsfähigkeit im zunehmend dynamischen Marktumfeld.

Leibniz Universität Hannover, Institut für Fabrikanlagen und Logistik

Um das Verfahren zu testen, werden die Forschenden einen Software-Prototyp entwickeln und mit den Praxispartnern testen und evaluieren. Der Prototyp soll gezielt für ein variantenreiches Produktbeispiel genutzt werden, um die Funktionsweise auch bei komplexen Anforderungen sicherzustellen. Außerdem werden die Forschenden ihre Projektergebnisse mit mittelständischen Unternehmen diskutieren, um sie in einem breiteren Industrieumfeld zu prüfen. Dadurch wollen sie sicherstellen, dass das Verfahren für verschiedene Produktgattungen genutzt werden kann und auch für Märkte mit hohen Individualisierungswünschen geeignet ist.

Erkenntnisse aus den Zukunftslaboren

In dieses Transferprojekt fließen Forschungserkenntnisse und –methoden aus den Zukunftslaboren Mobilität und Produktion ein. Das Zukunftslabor Mobilität bringt Kompetenzen in der ML-basierten Analyse von Maschinen- und Konstruktionsdaten mit sowie zur Integration und Harmonisierung von Produkt- und Produktionsmodellen. Das Zukunftslabor Produktion verfügt über Erfahrungen zur ML-basierten Absatzprognose und zur Planung und Steuerung rekonfigurierbarer Prozessketten.

Projektpartner

Folgende Partner aus Forschung und Praxis sind am Transferprojekt KI-P³ beteiligt:

- Leibniz Universität Hannover: Prof. Dr.-Ing. Matthias Schmidt

- Technische Universität Clausthal: Prof. Dr.-Ing. David Inkermann

- Sennheiser electronic SE & Co. KG: Ben Münzberg

- Wilhelm Ewe GmbH & Co. KG: Jan-Peter Ewe