Workshop Digitaler Zwilling

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Perspektivenwechsel – Von anderen Zukunftslaboren lernen“ diskutierten Wissenschaftler*innen des ZDIN Einsatzmöglichkeiten und Chancen digitaler Zwillinge. In regelmäßigen Workshops tauschen sich die Beteiligten der sechs Zukunftslabore über branchenübergreifende Querschnittsthemen der Digitalisierung aus und identifizieren Anknüpfungspunkte für zukunftslaborübergreifende Forschung.

17.05.2021

Am 22.04.2021 tauschten sich insgesamt 26 Wissenschaftler*innen aus den sechs Zukunftslaboren zu Einsatzmöglichkeiten und Chancen digitaler Zwillinge aus. Dieser zukunftslaborübergreifende Austausch fand im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Perspektivenwechsel – Von anderen Zukunftslaboren lernen“ statt. Darin thematisieren die Wissenschaftler*innen des ZDIN Querschnittsthemen der Digitalisierungsforschung, stellen sich gegenseitig Best Practices vor und bilden Arbeitsgruppen zu branchenübergreifenden Forschungsthemen.

Als Gastgeber leitete das Zukunftslabor Produktion den digitalen Workshop mit drei Impulsvorträgen ein. Zunächst definierte Jonas Kallisch (Hochschule Emden/Leer, Fachbereich Technik) den Begriff des Digitalen Zwillings. Dabei handelt es sich um eine digitale Repräsentation physischer oder nicht-physischer Objekte wie z. B. Maschinen, Werkstücke, Fahrzeuge, Services, Prozesse, etc. Digitale Zwillinge können zur Steuerung, Simulation und Überwachung dieser Objekte eingesetzt werden.

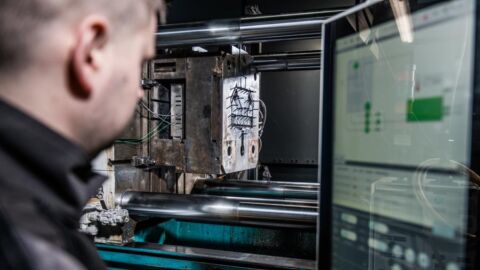

Daraufhin ging Lukas Stürenburg (Leibniz Universität Hannover, Institut für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen) näher auf Qualitätsprognosen ein. Mittels dieser Prognosen werden Rückschlüsse anhand vorliegender Daten aus dem Prozess oder der Simulation auf die entstehenden Qualitätsmerkmale getroffen. Im Kontext des Zukunftslabors Produktion sind übliche Merkmale die Porosität von gegossenen Bauteilen oder die Oberflächengüte von zerspanten Oberflächen. Zur Erstellung dieser Prognosemodelle werden im Forschungsverbund unterschiedliche Ansätze erforscht. Zuletzt erwiesen sich datengetriebene Modelle, die mittels Machine Learning und empirischen Daten erstellt wurden, als zielführend und sind Gegenstand weiterer Untersuchungen.

Im dritten Impulsvortrag stellte Slava Pachandrin (Technische Universität Braunschweig, Institut für Füge- und Schweißtechnik) die Chancen einer Simulation vor. Simulationen sind ein möglichst realitätsnahes, virtuelles Abbild vom Geschehen der Wirklichkeit. Sie dienen insbesondere dazu, wirtschaftliche und technische Prozessereignisse vorherzusagen, physikalische Berechnungen durchzuführen und Mitarbeiter*innen risikofrei zu schulen.

Im Zukunftslabor Produktion arbeiten wir mit dem Fallbeispiel des Druckgusses, bei dem wir z. B. vor der Fertigung eines Werkzeuges Simulationen durchführen. Dadurch können wir die Formfüllung – also Strömungsverhalten und Volumenströme – analysieren, die Erstarrung des Materials überprüfen und weitere wichtige Faktoren im Druckgießprozess betrachten. Durch den Einsatz numerischer Simulation können wir sowohl auf die möglichen konstruktiven Probleme vor der Fertigung eines Druckgießwerkzeuges aufmerksam machen, als auch die optimalen Betriebsparameter der Druckgießanlage bestimmen, was Zeit und Geld spart.

Technische Universität Braunschweig, Institut für Füge- und Schweißtechnik

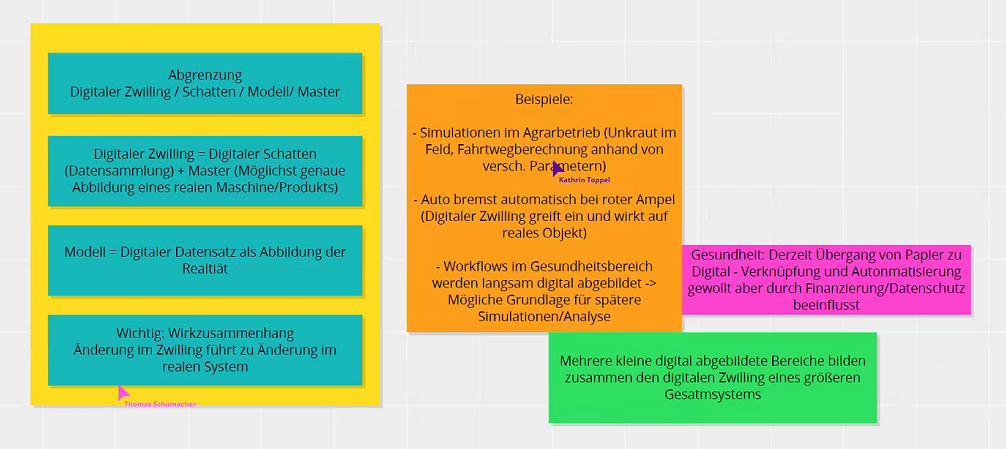

Im Anschluss an die Impulsvorträge bildeten die Teilnehmer*innen Arbeitsgruppen, in denen sie sich über die Einsatzmöglichkeiten und Chancen eines digitalen Zwillings in den Branchen der Zukunftslabore austauschten. Sie stellten heraus, dass mithilfe digitaler Zwillinge ganze Prozesse, aber auch einzelne Anlagen oder Arbeitskräfte simuliert werden können. In der Landwirtschaft kann das z. B. das digitale Abbild eines Stalls sein, im Gesundheitswesen die digitale Patientenakte oder in der Produktion die Simulation einer Fertigungsanlage. Die Teilnehmer*innen waren sich einig, dass digitale Zwillinge dazu dienen, Fehler in Abläufen zu erkennen und zu vermeiden und damit Prozesse zu optimieren sowie die Qualität zu steigern.

Nachdem die Teilnehmer*innen die Anwendungsfelder diskutiert hatten, identifizierten sie Forschungsbedarfe bezüglich digitaler Zwillinge:

- Prozessoptimierung (Welche Daten sind vertraulich zu behandeln? Wie erfolgt die Datenübertragung und -speicherung? Wer haftet für automatisierte Optimierungen?)

- Digitaler Zwilling/Digitaler Schatten (Worin unterscheiden sich digitale Zwillinge und digitale Schatten? Wie wirken sich Änderungen im digitalen Zwilling auf das reale System aus?

- Iterative Modelloptimierung/Modellierung von Unsicherheiten (Welche Alterungsprozesse müssen bedacht werden? Welche Ersatzmodelle können Rechenaufwand minimieren? Wie werden Ist-Daten zurückgeführt?)

Diese Themen werden die Wissenschaftler*innen in zukunftslaborübergreifenden Arbeitsgruppen näher untersuchen und damit die Vernetzung und interdisziplinäre Zusammenarbeit stärken. Als mögliche Ergebnisse der Arbeitsgruppen können gemeinsame Workshops, Publikationen oder Projekte entstehen.

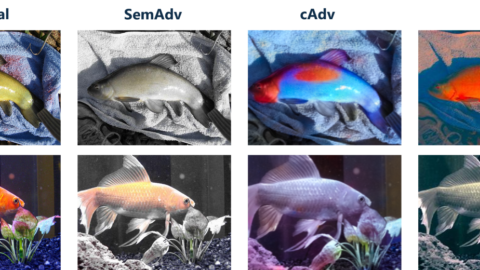

Der nächste Workshop wird vom Zukunftslabor Agrar ausgerichtet und beschäftigt sich mit der semantischen Umfelderfassung. Er findet online am 28.05.2021 von 10 bis 13 Uhr statt. Assoziierte Partner sind herzlich eingeladen, ebenfalls daran teilzunehmen und ihr Know-how aus der Praxis einfließen zu lassen. Ansprechpartnerin für weitere Informationen ist Dr.-Ing. Agnetha Flore (agnetha.flore@zdin.de).

Ansprechpartnerin für redaktionelle Rückfragen:

Kira Konrad B. A.

Marketing & Kommunikation

Zentrum für digitale Innovationen Niedersachsen (ZDIN)

Am OFFIS – Institut für Informatik, Escherweg 2, 26121 Oldenburg – Germany

Tel: 0441 9722-435

E-Mail: kira.konrad@zdin.de

www.zdin.de