Planung und Steuerung rekonfigurierbarer Prozessketten

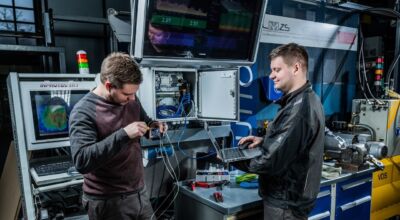

Im Zukunftslabor Produktion erarbeiten Forscher*innen Methoden für die adaptive Planung und Steuerung industrieller Fertigungsprozesse. Dabei betrachten sie eine überbetriebliche Prozesskette.

Im Zukunftslabor Produktion untersuchen Wissenschaftler*innen Technologien, die Fertigungsverfahren und Produktionsabläufe möglichst selbstständig optimieren. Hierfür orientieren sie sich beispielhaft am industriellen Druckguss, um die Ideen und Lösungen möglichst nah an der Praxis auszurichten. Der Druckgießprozess eignet sich besonders für das Forschungsvorhaben, da die Erzielung einer kundenkonformen Bauteilqualität es verlangt, eine komplexe Prozesskette mit zahlreichen Einzelprozessschritten zu beherrschen. In der Produktion mittels Druckguss unterschiedliche Fertigungsverfahren (z. B. Druckgießen und Spanen) miteinander verkettet.

Durch innovative Methoden der Vernetzung, Modellierung und Optimierung können digitale Prozessketten in der Produktion aufgebaut und geschlossen werden. Die hieraus resultierende bidirektionale Kommunikation zwischen physischen und virtuellen Prozessen bildet die Grundlage für eine selbstständige Optimierung einzelner Produktionslogistikprozesse sowie der gesamten Prozesskette.

Leiter des Teilprojekts „Planung und Steuerung rekonfigurierbarer Prozessketten“

Die Forschungstätigkeiten sind in fünf zusammenhängende Teilprojekte gegliedert. In den ersten drei Projekten geht es um intelligente Werkzeugsysteme, die automatische Modellierung spanender Fertigungsprozesse und die adaptive Prozessführung im Druckguss. Darauf aufbauend erarbeiten die Wissenschaftler*innen im vierten Teilprojekt Methoden für die adaptive Planung und Steuerung der Fertigungsprozesse entlang einer überbetrieblichen Prozesskette.

Im ersten Schritt untersuchen die Forschenden im Rahmen einer webbasierten Produktionsplanung und -steuerung (PPS), wie Prozessketten effizient geändert werden können. Dafür erstellen sie ein Datenmodell zur Gestaltung rekonfigurierbarer Prozessketten, die mithilfe von Maschinellem Lernen komplexe Aufgaben der PPS automatisiert bewältigen können. Ziel ist es unter anderem, mit einem Softwareprototypen herauszufinden, wie Unternehmen komplexe Zusammenhänge der Prozessparameter überwachen und die gewonnenen Informationen für die Regelung der Prozessketten nutzen können. In einem weiteren Schritt untersuchen die Forschenden anhand eines Softwareprototyps für den Druckguss Methoden für eine adaptive, unternehmensübergreifende Prozesskettenregelung. In einem weiteren Schritt identifizieren die Forschenden Wertschöpfungspotenziale von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Produktion. Dazu werden qualitative Experteninterviews mit produzierenden Unternehmen zu dem aktuellen Umsetzungsgrad durchgeführt. Neben der Anwenderebene richtet sich die Befragung an Anbieter von Dienstleistungen, die produzierenden Unternehmen bei der Durchführung von KI-Projekten unterstützen. Nach einer Systematisierung von Methoden und Einsatzfeldern werden mit Partnerunternehmen Einsatzszenarien definiert sowie Empfehlungen und Randbedingungen für den Einsatz von KI in der Praxis erarbeitet.

Folgende Wissenschaftler*innen sind seit Beginn des Zukunftslabors in dieses Projekt involviert:

- Prof. Dr.-Ing. Berend Denkena (Leibniz Universität Hannover, Institut für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen)

- Prof. Dr.-Ing. Klaus Dilger (Technische Universität Braunschweig, Institut für Füge- und Schweißtechnik)

- Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann (Hochschule Hannover, Fakultät I – Elektro- und Informationstechnik)

- Prof. Dr.-Ing. Matthias Schmidt (Leuphana Universität Lüneburg, Institut für Produkt- und Prozessinnovation)

- Prof. Dr.-Ing. Christoph Wunck (Hochschule Emden Leer, Fachbereich Technik – Abteilung Elektrotechnik und Informatik)

Der praxisorientierte Bezug zum Druckgießverfahren ermöglicht dem Zukunftslabor Produktion eine realitätsnahe Betrachtung von Prozessen und Abläufen der industriellen Fertigung. Für Niedersachsen spielt der Druckguss zudem eine besondere Rolle, da er in der ausgeprägten Automobil- und Luftfahrtindustrie sehr relevant ist. Die Komplexität der Produktionsrealität wird in den aufeinander aufbauenden Teilprojekten des Zukunftslabors abgebildet. Dies ermöglicht eine realistische Analyse digitaler Prozessimplementierungen. Mit seinen Forschungstätigkeiten untersucht das Zukunftslabor Optimierungspotenziale, die den niedersächsischen Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil auf dem globalen Markt verschaffen können.